Que les sceptiques se rassurent, il n’est nullement question d’en finir avec la diversité. Don quichotte a déjà essayé avec les moulins à vent et cela n’a pas marché : mission impossible ! Par contre, il est possible et même souhaitable d’en finir avec une certaine idée de la diversité.

Certains usages du terme diversité seraient amusants si ce concept aux contours flous ne se retrouvait pas inscrit dans le langage juridique, sans jamais être défini, et dans le langage managérial et communicationnel sans être questionné.

Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde disait Camus. Mal définir les concepts, c’est mal saisir la réalité qu’ils tentent de cerner, et c’est prendre le risque de poser des choix, des politiques, des pratiques au mieux inutiles, au pire contre-productifs.

Pour appréhender la notion de diversité, il est nécessaire de faire un détour par le concept d’identité - ou un retour plutôt, ce qui revient finalement au même. Car les deux concepts sont intimement liés et c’est là que tout commence.

Toute identité est une construction. Pour construire son identité, tout humain a besoin d’opérer un double regard : l’un toruné vers son miroir propre et l’autre vers son environnement. C’est ainsi qu’il se forge une idée de lui-même par contraste entre son reflet, - unique/identique et la multitude, -infinie/différente. Imaginons un instant qu’il se trouve seul au monde ou qu’il ne voit autour de lui que des copies identiques. Il aurait de la peine à s’attribuer des caractéristiques propres. Il serait incapable de percevoir sa singularité, ses ressemblances et ses différences avec un autrui qui ne serait qu’une pâle copie de lui-même. La multitude et la différence sont de toute évidence nécessaires pour que l’humain puisse prendre conscience autant de sa singularité que de ce qu’il a en commun avec l’altérité. L’on peut conclure que la diversité est une condition nécessaire à la construction de l’identité. Autrement dit, il n'y a d'identité que parce qu'il y a diversité.

L'on peut également conclure que l'identité se contruisant dans un contexte social, elle en porte la marque. L'individu construit son identité en se frottant à un contexte fait de normes, valeurs, interdits, tabous, injonctions implicites et explicites de toutes sortes, plus ou moins souples, plus ou moins négociables. Les différentes stratégies identitaires qui permettent à l'être de concilier tous les morceaux de son être, de son identité, qui lui permettent de rapprocher le plus possible son être, son paraître, ses aspirations et son agir, toutes ces stratégient se jouent dans un terrain culturellement, politiquement et socialement situé.

La diversité n’est rien d’autre qu’une situation de fait, celle de la société humaine faite d’un agrégat d’êtres humains semblables sur certains aspects et différents sur d’autres. Elle porte sur toutes les caractéristiques qui font l’être humain : son sexe, genre, orientation sexuelle, âge, état civil, situation sociale, professionnelle, état de santé, fortune, origine, sa religion, langue etc. La liste n’est pas exhaustive.

Assimiler diversité et altérité, c’est du coup un peu confondre les choses. C’est dans ce travers que tombe une certaine conception en vogue, qui laisse entendre que la diversité, c’est l’Autre. Or comme parmi les Autres, il y a forcément autre et autre, il faut bien, pour ne pas se compliquer la vie, faire un tri parmi tous les autres qui existent. C’est ainsi que commence la distinction, puis la hiérarchie entre les très autres, les moyennement autres et les pas très autres que cela (mais autres quand même). Ainsi est écarté rapidement le fait qu’on est toujours l’Autre de quelqu’un d’autre, que ce soit sur un plan ou sur un autre et que la diversité est la somme de tous ces êtres, à la fois semblables et différents les uns des autres.

C’est de cette façon qu’insidieusement, de tous les Autres possibles (pensez à la palette des caractéristiques propres à chacun), ceux qui ont un passé migratoire en viennent à être considérés comme les très autres. En essentialisant les uns, en gommant les différences des autres, et en hiérarchisant les altérités, se construit l’illusion que certains sont beaucoup plus Autres que les autres. C’est ainsi que la diversité finit par renvoyer exclusivement – dans l'imaginaire et le discours de certains - à l’origine étrangère. Finalement, cela revient à dire que la diversité, c’est l’Autre, mais pas n’importe quel autre. C’est plutôt l’Autre qui a un passé migratoire.

Cette essentialisation et cette confusion ne partent pas nécessairement d’une volonté de stigmatisation. Le terme diversité est même souvent chargé dans certains usages d’une connotation positive. La confusion part probablement d’une bonne intention qui expliquerait le succès de l’expression « personnes issues de la diversité » auprès de personnes qui, au lieu de s’en offusquer, la reprennent à leur compte et la promeuvent. Cette expression semble tenter de s’extirper des complications conceptuelles expliquées plus haut. Pour atténuer le stigmate collé à l’origine étrangère, ses adeptes estiment plus adéquat d’utiliser un terme moins stigmatisé, plutôt connoté positivement. Un euphémisme à moindre frais en quelque sorte. Paradoxalement, en confondant la notion de diversité avec l'origine étrangère, cet usage légitime le stigmate tout en réduisant et appauvrissant le champ réel que couvre la notion de diversité.

Pire encore, en cherchant à éviter le stigmate, cette expression en vient à être stigmatisante elle-même. C’est comme si l’origine étrangère était une tare à cacher sous le tapis. Quand bien même son usage ne part pas nécessairement d’une volonté de stigmatisation, il valide de facto la hiérarchisation des différentes formes d’altérité et l’élection de l’origine comme altérité suprême ce qui est quand même, avouons-le, problématique. Quand la catégorisation, l’essentialisation et la stigmatisation font bon ménage, la discrimination n’est plus très loin.

Poser ce qui précède ouvre sur d'autres interrogations légitimes. L’expression « issus de la diversité » illustre certes les limites de la notion de diversité, mais elle est bien commode pour faire l’impasse sur une question centrale : Comment désigner, autrement, les personnes visées par cette expression d’une manière qui évite aussi bien la suraffirmation identitaire, l'assignation identitaire que la stigmatisation?

C'est à cette question que je tenterai de répondre dans un prochain billet.

Un vote musulman à Bruxelles ?

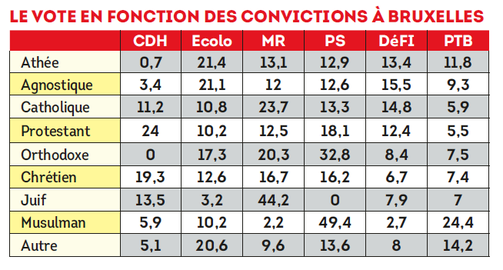

Dans son numéro du 30 mai 2019, le Vif a publié un article intitulé « Athée, musulman, catholique... Qui a voté quoi ». Cet article présente les résultats d’un sondage réalisé à la sortie des urnes le 26 mai auprès de 1800 Bruxellois.es par l’équipe du Cevipol, dirigée par Pascal Delwit.

Dans cet article, le commentaire de Pascal Delwit a attiré mon attention. Je ne sais pas ce qui lui permet d’affirmer que « tendanciellement, le facteur

religieux joue moins qu’avant dans les votes, mais joue toujours ». L’enquête et les tableaux présentés ont leur intérêt à la seule condition de ne pas confessionnaliser les catégories,

chose que se permet Delwit. Même si les répondants ont dû faire part de leur conviction pour les besoins du sondage, les catégories agrégées ne reflètent pas des groupes convictionnels mais

plutôt des groupes sociaux hétéroclites, des constructions sociales qui dans le cas présent s'apparentent plutôt à une construction de l'enquête. Le vote de chacun des membres de la catégorie

ainsi construite est motivé par énormément de variables. La conviction est une variable parmi d'autres qui n’ont aucun lien avec la religion, des exemples non exhaustifs sont donnés juste avant

le passage commenté ici.

Le sondage tel que présenté ne permet pas de soustraire le poids de la variable « conviction » dans le vote posé.

Contrairement à ce qu'affirme Delwit dans son commentaire, ce sondage tel que présenté via ces tableaux ne permet de mesurer ni le poids du facteur religieux dans les votes, ni sa progression.

Aucune information n'est donnée sur un croisement éventuel des variables qui permet d'avancer une telle affirmation.

C’est en réalité juste l’inverse d’un vote motivé par des convictions qui tend à être démontré par ces chiffres. En tout cas si l’on se concentre sur la catégorie « musulmans ». Quand on voit que cette catégorie vote massivement pour le PS, on ne peut qu’en déduire que cette catégorie, agrégée, vote prioritairement pour autre chose que des considérations religieuses. En résumé, le sondage invalide l’hypothèse d’un « vote musulman », c’est-à-dire un vote motivé essentiellement par la variable « conviction ». Cela permettrait d’expliquer l’échec répétitif des petites listes et micro-partis communautaires qui ciblent l’électorat musulman avec des thèmes qu’ils estiment pouvoir le capter.

Enfin, il faut également rester prudent quant au lien qui pourrait rapidement être fait entre la progression du vote au sein de la catégorie « musulmans » en faveur du PTB et 1/ le positionnement de ce parti sur les questions en lien avec l’islam 2/ l’appel à voter pour ce parti par un think thank qui donne ses préférences de vote à l’occasion de chaque élection (ainsi que pour le parti be.one qui s’est présenté dans le groupe néerlandophone et n’a pu décrocher aucun siège) 3/ la campagne anti-PS de certains activistes sur les réseaux sociaux. La progression du PTB est indiscutable et la vague a emporté avec elle tout naturellement des personnes de la catégorie « musulmans ». Le lien de causalité entre leurs motivations confessionnelles, les 3 éléments cités plus haut et leur vote est possible mais reste à démontrer. Le sondage tel que présenté ne permet pas de tirer cette conclusion.

Il serait prudent et bien avisé, à l'heure de la montée de tous les populismes, de ne pas réduire les citoyens de confession musulmane à l'une des multiples dimensions de leur identité. La même prudence s'impose par ailleurs concernant toutes les autres catégories de la population.

Pour un antiracisme décomplexé

Le champ antiraciste a coutume de proclamer, ces dernières années, que le racisme et ses expressions deviennent décomplexés. Plusieurs faits tendent à confirmer cette affirmation. Néanmoins, je pense que le milieu antiraciste a tendance, dans le sens inverse, à être de plus en plus complexé. Complexé pour une raison principale à mon sens: l’antiracisme me semble de plus en plus incapable de peser et de décider des termes du débat de manière affranchie du tempo et de l’agenda imposés par le champ raciste, populiste et d’extrême droite. L’antiracisme est comme acculé à être systématiquement occupé à réagir, commenter et protester contre les évolutions et manifestations du racisme. Plus dans la réactivité, il me semble souffrir d'une longueur de retard par rapport au racisme qui, malgré sa condamnation morale assez partagée sur le principe, se manifeste de façon de plus en plus subtile et concrète au quotidien.

Bref, si l’antiracisme souffre d’un complexe, c’est celui de son incapacité à définir et à imposer les termes du débat au champ raciste qui, de son côté, est emporté par sa capacité à s'adapter, évoluer, se métamorphoser dans ses expressions et ses manifestations.

Comme manifestation de ce complexe, je note deux tendances dans le champ antiraciste : une que je qualifierais d’extensive qui a tendance à taxer de raciste, trop rapidement à mon sens, certains actes et expressions. Les termes discrimination, xénophobie, amalgame, stigmatisation, stéréotypes etc sont apparemment jugés insuffisamment forts pour décrire ces expressions contrairement au terme racisme (et ses déclinaisons) qui est alors utilisé comme épouvantail et comme outil de disqualification de l’adversaire (qui généralement fait la même chose, en sens inverse, en usant des qualificatifs islamiste, islamogauchiste, etc) ou de son opinion. Une autre tendance, lassée d’une telle inflation, et de l’éclatement des formes de désignation des racismes spécifiques (antisémitisme, islamophobie, négrophobie, romophobie, etc), en vient à discuter de la pertinence même de ces qualificatifs et à appeler à en revenir au terme discrimination anti- (comme si les paroles et actes de haine constituaient une discrimination en soi). Je ne m’inscris dans aucune des deux tendances. Autant je pense qu’il faut cesser les usages extensifs et inflationnistes, préjudiciables à la cause qu’on pense défendre (car propices à l’amalgame, à la disqualification arbitraire, empêchent le débat d’idées contradictoires, et donnent du foin à ceux qu’on vise à combattre), autant je pense qu’il faut reconnaître les formes spécifiques de racisme et œuvrer pour une convergence des luttes. Mais avec une condition : un usage le plus restrictif et le plus rigoureux possible de ces termes.

Le racisme est grave. Le racisme est une abomination. Le racisme tue. On ne peut se permettre de le prendre à la légère, ni dans la façon de le définir, ni dans la façon de le combattre.

"Radicalisation", pour éviter les impasses

Invité par une mosquée bruxelloise pour intrevenir sur le thème de la « radicalisation », j’ai eu l’opportunité d’exprimer les deux points suivants:

Il est nécessaire de se soustraire des instrumentalisations multiples du terme, qu’elles soient académiques, médiatiques ou politiques et de se garder de faire le jeu de ceux qui ont sauté sur l’occasion fournie par les attentats terroristes pour régler leurs comptes avec la visibilité de l’islam, que celle-ci se donne à se voir à travers l’action associative et militante contre les discriminations et les stigmatisations ou via des modes de vie conservateurs et rigoristes. Dépolitisation et culturalisation des termes du débat font partie de cette stratégie qui fonctionne bien. C’est dans ce sens que j’ai toujours prôné la distinction entre les formes de radicalité non violente et la radicalité qui légitime la violence. Le salafisme quiétiste, majoritaire, se situe dans la radicalité non violente, est peu intéressé par les débats de société et les formes d’engagement militants, c’est sur un autre terrain que la « radicalisation » - colportant l’idée de violence dans la représentation sociale dominante - qu’il faut le combattre si l’on veut éviter les amalgames, les atteintes aux libertés individuelles et la politisation de salafistes apolitiques.

Mais le respect des libertés ne signifie pas cautionner les idées et les discours avec lesquels on est en parfaite opposition et qui ont prouvé leur nocivité. Le salafisme est une idéologie et c’est par les idées que l’on peut le combattre. Justement, et c’est le deuxième point, je pense que l’espace de socialisation religieuse formel (mosquées, associations religieuses, profs de religion etc) se doit d’éviter d’être parasité par les termes du débat qu’on lui impose, et engager malgré tout un travail de réforme nécessaire dans lequel autocritique et critique se conjuguent. Il est temps de stopper la salafisation des espaces où les jeunes musulmans cherchent à se construire leur religiosité. Il est temps de dépasser les impasses dans lesquelles le mode de pensée islamiste (fréristes et assimilés) a enfermé les communautés musulmanes. Il est temps de proposer un discours apaisé, qui s’exprime dans les langues du pays, conscient des réalités du contexte et des préoccupations de la jeunesse, tourné vers une islamité apaisée, une religiosité libératrice et émancipatrice, un rapport aux textes revisité, une citoyenneté entière, l’acceptation de la différence et l’inclusion de l’autre, qu’il soit musulman ou non. Il est temps de mettre plus de spiritualité, plus de philosophie et moins de littéralité. Et ça, c’est clairement la responsabilité des cadres musulmans. J’étais ravi de constater que la mosquée dans laquelle j’intervenais était tout à fait disposée à entendre cet appel et qu’elle s’y inscrivait. Le mouvement est déjà en marche.

Parle-nous d'islam!

Quoi de plus gratifiant que les sourires et autres "merci" de ce groupe de dames âgées de Vie Féminine qui m'ont invité à leur parler d'islam. Parle-nous d'islam m'ont-elles demandé, tout simplement. Exercice difficile a priori mais ô combien stimulant. Parce qu'en l’occurrence il s'agit de parler de musulman-e-s, puisque l'islam (et ses textes) n'existe qu'à travers les croyances, interprétations, pratiques, actes et modes de vie, divers et variés, de ceux qui s'en réclament. L'islam n'existe pas non plus en dehors d'un substrat social et d'une réalité politique. Textes et environnement n'ont jamais cessé de s'influencer les uns les autres, tout au long de l'histoire des musulman-e-s et partout où ceux-ci/celles-ci se sont installé-e-s. Décrire la réalité de l'islam et des musulman-e-s en évitant à la fois les lectures "confessionnelles" (qui, en gros, rattachent les comportements, positionnements et postures des musulman-e-s à leurs textes religieux, en écartant tout autre élément) et les lectures "anti-confessionnelles" (qui minimisent ou nient le poids des textes et de leur interprétations dans le façonnement des expériences sociales, politiques et religieuses des musulman-e-s), telle est l'approche à privilégier à mon sens, qui en outre a le mérité de ne pas rajouter à la confusion ambiante. Je ressors de cette expérience avec la conviction renouvelée que l'"autre", c'est celui/celle que l'on construit comme tel et que c'est aussi à chacun-e de faire l'effort de déconstruire ses propres préjugés et stéréotypes. A ces dames, je dis merci.

Islam et musulmans de Belgique: une réalité hétérogène en mouvement

Malgré plus de cinq décennies de présence en Belgique, les musulmans continuent à être perçus dans l’opinion publique comme un corps à la fois homogène et exogène. Pourtant, les musulmans de Belgique se caractérisent par une grande hétérogénéité. Cette diversité se donne à voir de multiples façons, prend plusieurs accents et tient à des facteurs divers. Ce qu’on appelle « la communauté musulmane » de Belgique est en fait multiple. Plusieurs lignes de fracture (de type historique, socioéconomique, ethno-national, linguistique et identitaire) dessinent un ensemble disparate et éclaté de communautés articulées autour de mosquées, d’associations, de librairies, d’organismes de formation et autres espaces de socialisation. Dans cet article, nous mettrons l’accent sur l’hétérogénéité des musulmans de Belgique, nous réserverons d’autres contributions à la question de la mise en altérité de cette partie de la population et de ses effets sur les constructions identitaires, les positionnements religieux et les engagements sociétaux.

A vrai dire, parler aujourd’hui d’une «communauté musulmane» (ou de communautés) semble abusif, dans le sens où la tendance actuelle est à la privatisation du croire. Toutefois, la socialisation religieuse continue à être encadrée dans certaines de ses dimensions par des dynamiques collectives et parfois globalisantes. La religiosité des musulmans de Belgique se développe à la fois au niveau individuel et collectif, une forme prenant le pas sur l’autre en fonction de paramètres individuels et situationnels. L’origine ethno-nationale continue à jouer un rôle important dans cette socialisation, raison pour laquelle on gardera le vocable « communauté » lorsque le rôle de dynamiques collectives en lien avec une origine ethnique commune est tellement important qu’il ne peut être sous-estimé ou esquivé.

La « communauté musulmane » de Belgique est donc constituée de personnes de divers profils. Ceux à qui l’on assigne une identité musulmane ne sont pas forcément croyants. Les croyants ne sont pas tous pratiquants[1], et lorsqu’ils le sont, ils n’observent pas nécessairement tous les préceptes ni toutes les pratiques. Dans l’accomplissement de celles-ci, ils empruntent à des discours religieux différents ou réalisent une sorte de syncrétisme entre ceux-ci; autant dire qu’ils effectuent parfois une sorte de bricolage religieux. Toutes les configurations sont possibles.

Felice Dassetto estime entre 30 et 40 % le pourcentage de personnes originaires d'un pays où l'islam est la religion majoritaire « qui se disent explicitement croyantes et qui agissent en conséquence dans leur comportement rituel et dans l’observance des préceptes »[2]. Le reste serait constitué d’agnostiques, de musulmans « culturels », d’athées. Selon une enquête réalisée au Maroc[3], 75% des Marocains se situeraient dans l’espace de la croyance active. Ceci laisse à supposer que le contact avec un environnement séculier infléchit le niveau de croyance. Toutefois, deux enquêtes commanditées par la Fondation Roi Baudoin viennent nuancer cette hypothèse. Dans la première, consacrée aux Belgo-Marocains[4], moins de 2% des répondants ont déclaré ne pas être croyants. La deuxième étude dédiée aux Belgo-Turcs[5] confirme cette tendance : le pourcentage d’athées ou d’agnostiques se situerait aux environs de 5%. Ces études sont à peaufiner mais elles montrent néanmoins que le processus de sécularisation aboutit moins à une sortie de la religion qu’à une relativisation de celle-ci.

Lorsqu’ils cherchent à construire leur religiosité, les musulmans belges se tournent vers des discours contemporains qui puisent dans le passé. Très tôt, et de tout temps, la référence à l’islam cache une diversité doctrinale. Malgré une apparente homogénéité, le présent garde les traces des clivages du passé. Explorons donc cette dimension des sources religieuses et des usages qui en sont faits avant de nous pencher sur les autres facettes des musulmans belges.

La religion musulmane s’articule essentiellement autour de la figure prophétique et de deux grandes Sources : le Coran et la Sunna. Des disciplines interprétatives ont été produites afin de mieux comprendre le message coranique et d’appliquer l’esprit et/ou la lettre de la voie prophétique. Les deux Sources continuent à être incontournables dans l’édification de la foi des musulmans contemporains même si des courants modernistes les appréhendent différemment.

Le Coran est la référence suprême des musulmans et la première source de « diversification ». On y trouve des versets Mecquois et d’autres Médinois. Les premiers, révélés à la Mecque, sont essentiellement de portée spirituelle, théologique et reflètent l’environnement dans lequel la prédication prophétique est née, tandis que les seconds sont davantage centrés sur la gestion de la communauté établie à Médine et sur les relations avec les autres religions. Les versets coraniques sont classés en versets univoques et d’autres équivoques. On trouve dans le Coran des versets dits univoques et d’autres équivoques. Le Coran se caractérise aussi par la présence de sept « lectures » : des déclinaisons différentes concernant certains mots changent le sens de certains versets. Le Prophète, ses compagnons et leurs successeurs ont été les premiers exégètes. Leurs interprétations furent reprises par les exégètes qui compilèrent des exégèses monumentales par la suite. La science de l’exégèse fournit une multitude d’interprétations d’un même passage coranique.

La Sunna, ou voie prophétique, est constituée par les actes, paroles, silences du Prophète. Rapportée par les compagnons, elle fut transmise par une chaîne de transmetteurs et compilée par des traditionnistes dans des recueils de hadith, à partir du 2ème siècle de l’hégire[6]. Les traditionnistes ont développé une science de critique des hadiths qui, à partir de l’examen du contenu et de la chaîne des transmetteurs, attribue au hadith un degré d’authenticité : authentique, bon ou faible. Unegrande quantité de hadiths fut rejetée parce qu’elle était attribuée à tort au Prophète. Néanmoins, un hadith déclaré authentique par un traditionniste peut être récusé par un autre.

Avec l’installation de l’islam dans de nouvelles contrées, s’est fait ressentir le besoin de fournir des ressources théologiques, spirituelles, morales et normatives pour alimenter et « encadrer » la foi des musulmans qui ne sont plus uniquement des Arabes. Les territoires musulmans sont, à la fin du 1er siècle de l’hégire, vastes et les populations converties à l’islam apportent des traditions et des croyances qui questionnent le rapport simple au religieux des premières générations. Les 2ème et 3ème siècles ont vu l’émergence de disciplines, aussi riches que variées, qui visaient à interpréter les deux grandes Sources et à en dégager des principes moraux, légaux et spirituels : les sciences coraniques (exégèse, lexique, circonstances de la révélation), les sciences du hadith (recueil de hadiths, commentaires, critique des hadiths), le Fiqh, la théologie, la philosophie, le soufisme. Ces disciplines étant des productions humaines, elles aboutirent à des clivages théologiques, politiques, jurisprudentiels qui ont dessiné les contours du fait islamique pendant de longs siècles.

Le premier schisme est de nature politique, même s’il sera orné plus tard d’attributs théologiques. La lutte pour le pouvoir entre ‘Ali, 4 ème calife de l’islam[7] et Muawiyya, gouverneur de la Syrie, tourna à la faveur du clan de ce dernier, ce qui donna naissance à l’Etat Omeyyade tandis que les partisans d’Ali et de sa descendance constituaient le premier noyau chiite. Au cours de l’histoire de l’islam, les chiites allaient rester minoritaires et osciller entre clandestinité et visibilité, persécution et tolérance au gré des rapports avec le pouvoir en place. Tous ceux qui ne sont pas chiites, à savoir la grande majorité des musulmans, seront sunnites[8]. Les différences principales entre les deux doctrines réside dans deux conceptions différentes de la gestion politique de l’islam : le sunnisme suit une gestion « décentralisée » où le gouverneur est (en principe) choisi par concertation par un conseil de sages, alors que les chiites établissent un clergé formé par des descendants du Prophète. A noter que les deux doctrines s’appuient sur des disciplines interprétatives complètement différentes, et que la Sunna prophétique n’a de valeur pour les chiites que si elle a emprunté le canal de la famille prophétique. Enfin, signalons que le chiisme est traversé par plusieurs courants. A côté des imamites majoritaires, on retrouve les ismaélites, les zaydites et autres groupes plus ou moins ésotériques et/ou hétérodoxes (Alaouites, Druzes, etc). En Belgique, les chiites constituent une infime minorité. Iman Lechkar avance une estimation de 5000 à 8000 personnes. Il s’agit essentiellement de Belgo-Marocains convertis au chiisme à partir des années 1980[9] .

Les 2ème et 3ème siècles de l’islam ont vu l’éclosion de nombreuses « écoles juridiques ». Une pléthore de savants religieux ont entrepris de construire, par interprétation du Coran et de la Sunna et en usant de procédés rationnels, des normes juridiques qui disent ce qui est obligatoire, recommandé, permis, blâmable ou interdit. De la vingtaine d’écoles juridiques que le sunnisme a connues, quatre ont eu suffisamment d’adeptes pour survivre aux aléas de l’histoire: le hanafisme, le malikisme, le chafiisme et le hanbalisme. S’étalant dans des espaces géographiques distincts, les critères qu’elles utilisent pour construire les normes sont globalement différents même si elles s’accordent sur la référence aux deux Sources et sur l’autorité de deux autres principes : l’Ijmâ’ (le consensus) et le Qiyâs (le syllogisme rationnel). L’usage parfois différencié de la Sunna et la variabilité des critères pris en compte aboutissent à des divergences concernant certaines normes produites.

L’ensemble de normes jurisprudentielles produites par ces écoles juridiques constitue ce qu’on appelle Fiqh et est englobé dans la Charia. La Charia est une construction humaine qui cherche à trouver la voie vers le divin tout en concourant à réaliser ce qui est bien et utile à la collectivité des croyants. La Charia dépasse le Fiqh en ceci qu’elle recouvre un ensemble de principes et de finalités. Les usages politiques de la Charia varient d’un pays musulman à l’autre. Bien que de nombreux pays musulmans inscrivent la « Charia » dans leur constitution, c’est le droit positif qui prévaut et la version de la jurisprudence islamique adoptée dans chaque pays n’est souvent appliquée que dans le domaine du droit de la famille. De plus, les normes religieuses se voient contraintes d’emprunter les canaux habituels du droit positif[10]. En Europe, il existe une multitude de discours et de références à la Charia. L’idée d’une nécessaire révision de la Charia, de sa perception et de sa réception dans la pratique des musulmans semble dorénavant faire son chemin chez un ensemble d’acteurs musulmans. Les outils et théories juridiques traditionnels sont soumis à l’examen dans le but de formuler autrement l’énoncé de la Charia afin de répondre à la réalité des musulmans européens. Cela aboutit à trois positionnements à la fois distincts et complémentaires: la reformulation de la charia, la relativisation du poids de la norme voire l’abandon de celle-ci[11].

Les discours modernes en faveur de la globalité de la Charia participent du processus de réislamisation des sociétés musulmanes sous l’impulsion du mouvement de Réforme qui vit le jour au 19ème siècle. Cette école, dite al-Manar, opéra une valorisation des deux premières Sources qui diminua de facto le poids des quatre écoles juridiques. Alors que pour ses initiateurs (al-Afghânî, Abduh) ce mouvement visait moins un retour nostalgique au passé qu’une régénération morale en vue d’un nouveau départ du monde musulman qui commençait à réaliser les retards accumulés par rapport à l’Occident, ce concept de Salafiyya fut ramené à une définition davantage rigoriste avec Rachid Réda[12]. De ce mouvement, émaneront deux courants qui depuis le 20 ème siècle participent à un mouvement de revigoration de l’identité religieuse chez les musulmans : les frères musulmans et le néosalafisme. Ce n’est pas étonnant si, dans la construction de leur religiosité, les musulmans belges soient largement influencés par ces courants, même si d’autres mouvements occupent également la scène (confréries soufies, les Tabligh, organisations ethno-religieuses turques, etc).

Les Frères Musulmans sont un mouvement fondé, en Egypte, par Hassan al-Banna en 1928. Prônant un retour aux fondements religieux pour la renaissance islamique et la lutte contre l’hégémonie occidentale, les idées du mouvement ont eu beaucoup de succès et se sont propagées dans de nombreux autres pays, notamment arabes. Les FM sont considérés comme l’incarnation de l’islam politique. Ils insistent sur l’éducation et l’engagement en vue d’une réforme « politique, sociale, économique totale, selon une perspective islamique globale » [13]. En Europe, les FM arrivent comme réfugiés politiques ou comme étudiants dans les années 1950. La mouvance charrie des membres, partisans et sympathisants aux profils divers, qui ont ceci de commun de partager une filiation avec le fondateur et avec l’héritage du mouvement, bien que cet héritage soit différemment interprété. Grâce à leur engagement et à leurs ressources intellectuelles, ils participent à façonner le paysage de l’action islamique en Europe et sont à la pointe en ce qui concerne l’institutionnalisation de l’islam et la normalisation de la présence musulmane en Europe. Mais leur désir d’unir les musulmans et de les représenter se heurte aux limites internes au mouvement, aux transformations post-modernes du rapport aux religieux et à la concurrence des néosalafistes[14]. Le mouvement Mili Gôrüs peut être considéré comme l’expression turque de l’islam politique. Parmi les organisations ethno-religieuses turques présentes en Belgique (citons les Süleymenci, les Nurcu, les Nakcibendi), Mili Gôrüs est considérée comme la plus puissante et la plus structurée, son offre est diversifiée et recouvre des services tant religieux (mosquées, organisation de pèlerinage, etc.) que socio-culturels (traductions, assistance sociale, crèches, etc.)[15].

Le néosalafisme est un courant qui prône une lecture littéraliste du Coran et de la Sunna. Dans une tentative de ressusciter le modèle idéalisé des trois premières générations de musulmans - considéré comme pur et authentique - cette émanation du hanbalisme accorde une place importante à la tradition prophétique, à la récusation des innovations et à l’orthopraxie. Ce mouvement a gagné en notoriété durant le 20 ème siècle, notamment à partir des années 70. Il est majoritaire en Arabie saoudite où il se développe en symbiose avec le wahhabisme[16]. Le néosalafisme est un système politico-religieux qui s’exporte bien - grâce notamment à la manne pétrolière - mais qui s’imprègne également des apports de l’islam politique[17]. Que ce soit en Arabie saoudite ou ailleurs, ce mouvement prend des nuances différentes, voire antagonistes (entre quiétisme, militance politique et jihadisme)[18].

Dans un pays séculier comme la Belgique, les musulmans font face à une réalité qui met à l’épreuve leur rapport au religieux autant qu’elle le façonne. Les jeunes générations qui naissent dans un environnement où le religieux est appelé à se confiner dans la sphère privée se retrouvent en présence de deux récits antagonistes : un discours religieux, éclaté certes, mais qui dans l’ensemble normalise la présence du religieux dans la sphère publique, et un discours séculariste qui tend à confiner le religieux dans le registre de l’intime. La contradiction entre les deux systèmes est résolue grâce à des dynamiques identitaires multiples, qui aboutissent à des orientations religieuses variées. En fonction de la sensibilité des musulmans belges aux injonctions du contexte, des sentiments éventuels de discrimination et de stigmatisation, de l’importance qu’ils accordent au prescrit religieux, ils se positionnent différemment dans une réalité séculière. Parmi l’offre religieuse à leur disposition, ils choisissent celle qui les valorise et leur assure une conscience de soi positive. Cela aboutit à des configurations identitaires et religieuses multiples. Ainsi, ils peuvent investir davantage la dimension religieuse de leur identité, valoriser des références proprement culturelles, ou mobiliser subtilement les deux dimensions. Ces postures peuvent évoluer dans le temps mais aussi d’une sphère de la vie à une autre. Dans leur cheminement religieux, ils peuvent changer d’orientation religieuse comme ils peuvent activer différemment - dans un même espace de temps - les références religieuses qui s’offrent à eux et opérer des choix, des synthèses, des réélaborations en fonction de paramètres divers. La conscience religieuse peut se concrétiser dans un engagement associatif (et/ou politique), qui peut emprunter une voie « interculturaliste » et citoyenne ou puiser des ressources symboliques dans un mode à la fois rigoriste et contestataire[19].

Les musulmans de Belgique se trouvent à la fois en situation migratoire et post-migratoire. Cela impacte différemment la manière d’appréhender le fait religieux entre les premiers migrants et ceux qui se sont socialisés en Belgique. La première génération reste majoritairement attachée à la mosquée (et aux organisations ethno-religieuses en ce qui concerne les Belgo-Turcs). Celle-ci sert de lieu de socialisation voire d’espace de loisir. Les nouvelles générations sont réticentes aux modes de transmission traditionnels. Lorsqu’elles désirent accéder à des ressources religieuses et spirituelles, les mosquées, chaînes satellitaires et écoles coraniques sont faiblement sollicitées au profit d’autres espaces de socialisation: associations, collectifs, scouts musulmans, réseaux sociaux, maisons de quartier, clubs sportifs, troupes de théâtre, groupes de musique, la mode, etc.

Une autre polarisation tient à l'origine nationale. Les musulmans de Belgique proviennent de pays divers. Le Maroc et la Turquie, qui ont signé des conventions bilatérales avec la Belgique en 1964, continuent à être les pays d’origine de la majorité des musulmans de Belgique. Par exemple, sur les 77 mosquées bruxelloises comptées en 2010, 42 sont dites Maghrébines ou arabes, et 20 sont considérées comme turques[20]. D’autres pays d’origine sont représentés: Tunisie, Algérie, Albanie, pays d’Afrique subsaharienne, Pakistan, Inde, etc. Les différentes communautés musulmanes de Belgique investissent des espaces de religiosité séparés. Chaque communauté ethno-religieuse a ses propres mosquées et associations. Par exemple, tandis que les Belgo-Turcs semblent plus rattachés à la réalité et aux clivages du pays d’origine par le truchement de la Diyanet[21] et des grandes organisations ethno-religieuses précitées, les Belgo-Marocains semblent davantage s’inscrire dans leur environnement local, les mosquées et (surtout) les associations marocaines étant plus indépendantes des autorités consulaires marocaines et de l’évolution politique du pays d’origine[22].

Alors qu’une identité nationale forte et fière participe à donner une image à la fois d’unité mais aussi de cloisonnement de la communauté originaire de Turquie, la communauté originaire du Maroc semble plus éclatée, des liens de type global se tissant davantage avec l’islam mondial de matrice arabe, toutes tendances confondues. Même si les deux « communautés » se réfèrent très majoritairement à un islam sunnite, la mobilisation de référentiels religieuxdifférents (hanafite pour les Belgo-Turcs, hétéroclite pour les Belgo-Marocains) a des répercussions sur la manière de s’investir dans la société belge. Par exemple, les Belgo-Turcs ont très tôt eu accès à la propriété, de même qu’à certains types de commerces en raison d’une plus grande permissivité du rite hanafite. D’autres paramètres distinguent les deux « communautés » : tandis que la religiosité des Belgo-Marocains de Bruxelles semble plus affirmée que dans les deux autres Régions, c’est l’inverse qui se produit au niveau de la population d’origine turque[23]. Aussi, si les Belgo-Turcs et les Belgo-Marocains sont touchés par la sécularisation et l’individuation du croire, impliquant une baisse de la pratique (notamment auprès des jeunes générations), le phénomène semble frapper davantage les premiers [24] tandis que chez les seconds, une baisse de la pratique chez certains s’accompagne du renforcement des croyances religieuses chez d’autres. L’effet différencié d’autres éléments mérite sans doute d’être approfondi, comme l’influence possible de la laïcité de l'Etat turc sur la construction religieuse de ses citoyens et ressortissants, l’interventionnisme direct ou indirect du Maroc et de la Turquie dans l’institutionnalisation de l’islam en Belgique, l’absence d’offre de formation des imams et aumôniers de Belgique, le décalage culturel, identitaire et linguistique entre les nouvelles générations et les imams. Enfin, d’autres paramètres comme la situation socio-économique et les opportunités d’ascension et de décloisonnement social participent à dessiner une réalité hétérogène des musulmans de Belgique.

Malgré cette diversité dont on a décrit quelques facettes, les musulmans de Belgique continuent à être perçus dans l’opinion publique comme un corps homogène. Bien souvent, c’est à travers un jeu d’imaginaires que les musulmans et les non-musulmans continuent à se percevoir[25]. Cela devient problématique lorsqu’en vertu d’un triple processus de catégorisation, d’essentialisation et d’altérisation, les musulmans de Belgique se voient assignés à une image préconçue. D’un côté, cela ôte la possibilité de se définir. De l’autre, cela ouvre la porte à des raccourcis et des amalgames qui se transforment parfois en stigmatisation voire en rejet, notamment parce que l’islam continue à être perçu dans la doxa comme une affaire d’étrangers. Dans le même temps, certains musulmans entérinent eux-mêmes ces représentations en se concevant comme un homo islamicus censé partager l’essentiel des dimensions de son être avec ses coreligionnaires. Or, comme on peut le voir à travers des éléments exposés dans cette contribution, ces imaginaires ne résistent pas à un examen attentif.

[1] Par exemple, 45% des Belgo-Turcs se disant croyants ne respectent pas tous les préceptes religieux. Kaya A., Kentel F., Belgo-Turcs: un pont ou une brèche entre la Turquie et l'Union européenne? Fondation Roi Baudoin. Bruxelles. 2008

[3] El Ayadi, M., Rachik, H, Tozy, M. L’islam au quotidien. Enquête sur les valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Prologues, Casablanca. 2007

[4] Saaf, A et al. Belgo – Marocains » des deux rives. Une identité multiple en évolution. Fondation Roi Baudoin. Bruxelles. 2009

[6] L’hégire correspond à l’émigration des musulmans de la Mecque vers Médine. Cette date marquera le début du calendrier musulman, qui correspond à l’an 622 de l’ère chrétienne.

[8] D’autres groupes comme les « Kharijies », les « Mutazilites » ont existé, mais ils ont disparu tout en continuant à produire des secousses chez les sunnites et les chiites. Les sunnites représenteraient 85 à 90% des musulmans.

[9] Iman Lechkar, quelles modalités d’authentification parmi les chiites belgo-marocaines ? in Maréchal, El Asri (éd), Islam Belge au pluriel, pp. 113–126, Presses Universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2012.

[10]B. Dupret, L. Buskens, « De l’invention du droit musulman à la pratique juridique contemporaine », in B. Dupret (dir), La charia aujourd’hui, usages de la référence au droit islamique, Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2012, pp. 9-17.

[11] Frigosi, F. Usages sociaux de la référence à la charia chez les musulmans d’Europe.in B. Dupret (dir), La charia…, Op. Cit pp. 65-77.

[15] Manço, U. « les organisations islamiques dans l’immigration turque », Felice Dassetto (ed), Facettes de l’islam belge, Académia, 1997, Louvain-la-Neuve, pp. 143 - 158.

[16] Le Wahhabisme est une doctrine rigoriste portée par Muhammad ibn Abdelwahab (m. 1206/1792) visant à restaurer le principe de l’unicité divine, et à lutter contre les innovations religieuses.

[19] Lamghari, Y., Torrkens, C, 2014, " L'islam à Bruxelles: mobilisations identitaires et politiques", dans Devleeshouwer P., Sacco, M., et Torrekens, C. (eds.), Bruxelles, ville mosaïque, Bruxelles, éditions de l'Université de Bruxelles (à paraître).

[22]Dans « L’Iris et le Croissant », Felice Dassetto fait une description exhaustive des clivages entre les deux « communautés ».

[23] L’orientation nationaliste/kémaliste est plus forte chez les Turcs de Bruxelles (80%) qu’ailleurs. A l’inverse, l’idéologie conservatrice-islamiste est plus forte chez les Turcs de Wallonie et de Flandre (46%) qu’à Bruxelles (29%). Voir Kaya et Kentel, Belgo-Turcs : « ponts ou brèches.. » Op. Cit pp. 71- 73.

12,2% des Belgo-Marocains seraient pratiquants selon le Soir, sérieux?

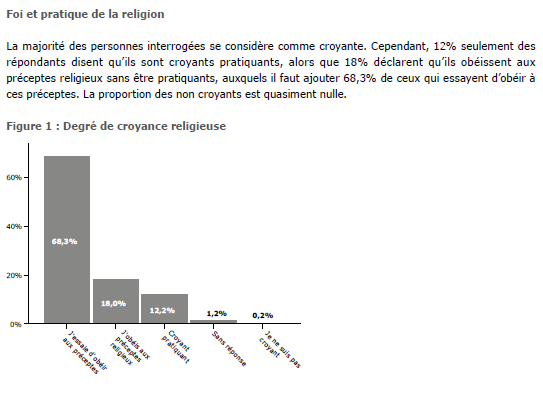

Dans son édition du samedi 15 février 2014, le journal le Soir a réservé son supplément à l’immigration marocaine, et ce dans le cadre de la célébration des 50 ans de présence marocaine en Belgique. L'initiative est à saluer. Plusieurs thèmes ont été abordés, dont celui de l’islam. A ce sujet, une étude réalisée par une équipe de chercheurs de l’université de Rabat en 2009 fut sollicitée (Belgo-Marocains des deux rives: une identité multiple en évolution, FRB, 2009). Mais par excès de zèle, les résultats de cette étude ont été surinterprétés, au point de leur faire dire ce qu'ils ne disent pas.

Alors que l'étude évoque 68,2% de Belgo-Marocains qui « essaient d’obéir aux préceptes », le/la journaliste du Soir fait sa propre interprétation et déclare que : « 68,2% des Belgo-Marocains tentent d’obéir aux préceptes sans pratiquer ». Comparons les deux énoncés :

Données présentées par le Soir

A en croire le Soir, seuls 12,2% des Belgo-Marocains seraient croyants pratiquants, ce qui est faux. On n’en est pas encore là. Le constat de privatisation du religieux que fait Felice Dassetto ne signifie pas nécessairement une baisse de la pratique religieuse. La sécularisation est certes en cours, mais on est encore très loin de ces chiffres.

Voici les données telles que présentées par l'étude sur les Belgo-Marocains:

La façon dont les données sont présentées par l’équipe de chercheurs Marocains peut induire en erreur un non averti. Faire deux catégories séparées « croyant pratiquant » et « essaie d’obéir aux préceptes » est problématique d’un point de vue méthodologique (sauf à en faire une interprétation correcte) : une même personne peut être croyante pratiquante et essayer d’obéir aux préceptes religieux. Autrement dit, ce n’est pas parce que l’on tente d’obéir aux préceptes que l’on n’est pas pratiquant. Bien au contraire même. A mon avis, cette catégorie a été créée par les chercheurs pour désigner les personnes qui pratiquent mais de façon non régulière. Le problème est que cela peut induire en erreur les répondants : par une sorte d’humilité recommandée par l’islam, de très bons pratiquants peuvent répondre qu’ils tentent d’obéir aux préceptes religieux, convaincus qu’ils ne feraient jamais les choses bien comme il faut, qu’ils tombent dans l'interdit de toute façon et qu’alors, c’est plus juste de dire qu’on essaie d’obéir aux préceptes. Affirmer être "croyant pratiquant" serait présomptuex pour certains. En définitive, il semble que cette catégorie est à cumuler avec celle des croyants pratiquants.

L’interprétation que je viens de fournir est corroborée par une autre étude réalisée par une équipe de chercheurs Turcs en 2007 (Belgo-Turcs: pont ou brèche entre la Turquie et l'Union Européenne? FRB, 2007). Les catégories sont mieux explicitées, et l’on voit bien que dans les pratiquants, il y a ceux qui respectent tous les préceptes religieux, ceux qui essaient de respecter tous les préceptes et ceux qui ne respectent pas tous les préceptes (c'est-à-dire, qui en respectent certains).

Cet épisode rappelle les journalistes et les chercheurs à l’ordre. Alors que l'esprit de ce supplément est positif, cette surinterprétation fournit des informations fausses aux lecteurs. D'un autre côté, la méthode scientifique impose un minimum d’explicitation et de vérification. Avancer des chiffres et des ordres de grandeur doit se faire avec prudence et parcimonie. Force est de constater que ce n’est pas toujours le cas. L’article sur « l’islam belge » paru dans ce supplément en fournit quelques exemples.

Edit 17.02.2014. Dans son édition du 17 février, la Libre Belgique remet le couvert et parle de "12% pratiquants de l'islam". Les mêmes analyses et commentaires faits plus haut s'appliquent donc à ce quotidien également.

La Liste « ISLAM », la charia et l’Etat islamique

Dans une interview accordée à Télé-Bruxelles[1], le directeur adjoint du Centre pour l’Egalité des Chances et la Lutte Contre le Racisme (CECLR), Edouard Delruelle, déclarait à propos de la liste « ISLAM » : « Ce parti prône la charia. [Or], il y a dans la charia des dispositions qui sont potentiellement discriminatoires contre les femmes, contre les homosexuels, contre les non-musulmans ». Ces propos interpellent par le parti pris que fait le directeur adjoint du CECLR en faveur d’une conception particulière de la « charia »[2]. Il me semble dès lors intéressant d’analyser les déclarations publiques des représentants de la liste « ISLAM » afin de les situer par rapport à cette représentation de la « charia » et d’examiner le vrai défi que pose cette liste pour la société belge. Pour ce faire, donner un aperçu des conceptions principales du concept de « charia » me paraît un préalable nécessaire.

1 - La « charia », entre conceptualisation religieuse et usages politiques

« Charia » : un terme aux multiples acceptions

Le vocable « charia » est tellement galvaudé et, malheureusement, chargé négativement dans l’inconscient collectif que sa simple formulation suscite peurs, indignations et crispations. Mais qu’est-ce que la « charia » et quelle est sa portée?

Cette question divise les théologiens et jurisconsultes musulmans. Le concept s’est forgé petit à petit, dans les débats théologiques et canoniques, et a eu plusieurs déclinaisons. Nous retiendrons ici les deux conceptions principales qui ont résisté aux aléas de l’histoire. La conception traditionaliste moderne – majoritaire auprès des théologiens et des musulmans – qui s’inscrit dans la ligne classique, réduit la « charia » au fiqh, la jurisprudence islamique. Si dans l’approche classique, la « charia » correspond à un ensemble de principes, de finalités et de normes juridiques tirées, par les jurisconsultes, à partir de l’interprétation individuelle des textes fondateurs de l’islam (Coran, tradition prophétique), grâce au processus d’ijtihad, afin de répondre aux questions qui se posent aux musulmans[3], la conception traditionaliste moderne, influencée par la montée de l’islam politique, représente une régression par rapport à celle-ci[4]. Bien qu’elle se décline sous différentes acceptions, celle-ci opère, grosso modo, en survalorisant les normes juridiques aux dépens des principes et des finalités. La « charia », assimilée alors au fiqh, est marquée par la juridicisation et la valorisation de l’orthopraxie[5].

Un courant de théologiens contemporains – minoritaire – refuse d’assimiler la « charia » à la jurisprudence, et considère la « charia » comme étant la voie qui concourt à réaliser le bien commun, renouant ainsi avec la question des principes et finalités à laquelle il donne une importance capitale. Pour les adeptes de ce courant, les textes religieux « absolus » (le Coran, essentiellement) faisant foi de prescription ne sont que des réponses à des questions qui se sont posées à un moment donné, dans un lieu donné. De ce point de vue, ces textes ayant pris en compte le contexte de leur révélation/formulation, les réponses qu’ils ont apportées sont inscrites dans le temps et l’espace, y sont circonscrites et ne peuvent répondre, sans un travail de relecture, aux nouvelles questions qui se posent ici et maintenant[6]. Il s’agit d’en extraire le sens pour dégager les finalités qui, elles, sont valables pour notre monde d’aujourd’hui[7]. Ainsi revisité, le fiqh devient un outil au service du bien commun, basé sur des principes et des finalités supérieurs, notamment la justice, l’égalité et la « facilitation »[8].

L’usage politique de la charia

Les conceptions classique et « libérale » ne sont pas fondamentalement différentes, en ce sens qu’elles visent toutes deux un même objectif : concourir à réaliser ce qui est bien et utile à la collectivité en se basant sur des finalités. Toujours est-il que c’est bien la conception traditionaliste moderne qui prévaut dans beaucoup de pays musulmans. Cette conception est récupérée et alimentée par l’islam politique dont le postulat de base est que l’islam est la religion de l’Etat (Dîn wa dawla) et, partant, que celui-ci a la charge d’appliquer la « charia » de manière globale. Mais dans la pratique, si de nombreux pays musulmans inscrivent la « charia » dans leur constitution, aucune précision n’est apportée sur les principes dont il est question. C’est le droit positif qui prévaut et la version de la jurisprudence islamique adoptée dans chaque pays n’est souvent appliquée que dans le domaine du droit de la famille. De plus, les normes religieuses se voient contraintes d’emprunter les canaux habituels du droit positif, « la norme islamique n’acquiert son autorité que dans le corset de la procédure parlementaire, avec entre autres ses règles de parole, de vote et de majorité (…) on peut en conclure à la dilution du droit islamique dans l’ordre constitutionnel moderne et à la privatisation de la normativité islamique [fiqh]»[9]. Dans les pays qui revendiquent l’application de la « charia » (Arabie saoudite, Iran, Soudan, l’Afghanistan talibane), celle-ci traduit la version la plus littéraliste de la conception traditionaliste : la lecture littéraliste des sources de l’islam réduit la « charia » à l’application stricte et littérale de certaines obligations et interdictions, et elle s’accompagne d’une application abusive des peines corporelles maximales[10]. La société dans son entièreté - et spécialement les femmes et les minorités religieuses et sexuelles – paie le prix de cette « charia »[11]. L’accession des mouvements de l’islam politique au pouvoir dans certains pays (Egypte, Tunisie, etc.) les met à l’épreuve du pouvoir et de la réalité sociale et politique. Certaines franges de la population craignent une restriction des libertés et des atteintes aux droits de l’Homme et prennent la parole pour le rappeler. Des courants fondamentalistes sautent sur l’occasion offerte par le printemps arabe pour réclamer l’application de la version forte de la conception traditionaliste de la « charia ». Cela génère une frustration pour ces islamistes qui doivent composer avec les autres acteurs politiques et avec la réalité sociale : le peuple a besoin de pain, non de coups de fouet…

La conception minoritaire « libérale » considère, quant à elle, que l’Etat est tenu à la neutralité religieuse, autrement dit que ce n’est pas à lui d’appliquer les efforts réflexifs de jurisconsultes, ceux-ci étant conjoncturels et ne pouvant se prévaloir d’une universalité intemporelle. Tout au plus, l’Etat doit-il chercher à appliquer ce qui est profitable à la collectivité, en se basant sur des considérations « profanes » qui peuvent, le cas échéant, s’inspirer de valeurs éthiques de la religion. Cette conception est certes minoritaire, mais elle est bien présente, et de nombreux théologiens, intellectuels et penseurs dans le monde musulman œuvrent pour la promouvoir.

2 – La liste « ISLAM » : transposition des thèmes de l’islam politique dans un cotexte sécularisé

Compte tenu des considérations qui précèdent, il me semble malheureux que M. Delruelle définisse la « charia » à l’aune d’une conception particulière de celle-ci, fût-elle majoritaire. À sa décharge, admettons qu’il y a toujours eu des musulmans qui se retrouvent dans des interprétations de la « charia » « qui sont potentiellement discriminatoires contre les femmes, contre les homosexuels, contre les non-musulmans » et que la confusion à propos de ce concept est largement partagée en Occident. S’il y a lieu de s’inquiéter a priori des déclarations publiques des élus de la liste « ISLAM »[12], il me semble intéressant de les analyser plus en profondeur pour examiner leur positionnement dans ce débat autour de la « charia ». Cet effort de clarification pourrait aider à atténuer les inquiétudes, en attendant de mieux cerner la direction dans laquelle « ISLAM » orientera son discours et son action.

Déclarations publiques de la liste « ISLAM »

Je laisse aux politologues le soin d’analyser le poids réel de ce « parti » qui ne semble être que la réincarnation du « parti » Noor[13] pour les élections de 2012, ainsi que ses supposés liens avec les mosquées chiites de la capitale. Je m’attarderai plutôt sur les dernières déclarations des candidats/élus de cette liste, notamment Redouane Ahrouch qui semble en être le leader. Les trois candidats de la liste ont tenu une conférence de presse le 25 octobre 2012[14]. Ils se sont, depuis, exprimés à plusieurs reprises dans la presse écrite qui leur a offert une large tribune.

Citons quelques passages de la conférence de presse du 25 octobre : « Nous sommes les premiers conseillers communaux musulmans de Belgique » dit M. Ahrouch pour qui « Un musulman est celui dont l’état-major est la philosophie islamique, c’est-à-dire le Coran et la tradition prophétique, et nullement celui qui défend les idées d’un état-major politique d’inspiration laïque voire anti-islamique ». Parce que les autres élus ne pourraient s’exprimer librement dans leurs partis, ils perdraient toute légitimité de représentation des musulmans : « nous serons vraiment l’interlocuteur de la communauté musulmane vis-à-vis de l’Etat belge ». La liste « ISLAM » va même, dans un élan de générosité, inviter ces élus d’ « origine musulmane » à faire preuve de courage en quittant leurs partis pour la rejoindre[15]. Tout en promettant des solutions islamiques aux défis de la société - « Nous allons apporter des solutions durables émanant de l’islam »-, « ISLAM » trouve « normal qu’on se soumette à la constitution et aux lois du peuple belge ». Refusant l’accusation de surfer sur le communautarisme, les deux élus « ISLAM » se disent ouverts à tout le monde, juifs et chrétiens compris... Tout en montrant leur désapprobation du mariage entre partenaires de même sexe, ils estiment qu’un échevin musulman, par loyauté, a le devoir de marier des personnes de même sexe parce que « ce n’est pas un véritable mariage ».

Pour ceux qui s’inquièteraient des intentions d’« ISLAM », Lhoucine Ait Jeddig se veut rassurant: « L’islam n’est pas exclusif, il se base sur l’ouverture et la tolérance ». Car l’islam, dit-il, est universel, parce qu’il est « global, il embrasse tous les domaines de la société ». Si l’islam est universel, c’est qu’il embrasse et règle « les lois de l’univers, aussi bien la rotation des planètes, les comportements des gens que le fonctionnement du métabolisme ». Ceci est une rhétorique classique de l’islam politique qui prétend que l’islam[16] « embrasse tout » et qu’il serait la réponse à tous les maux de la société, voire la clé de compréhension de l’univers[17]. En d’autres termes : « L’islam est la solution »…

Propos polémiques, réactions enflammées

Cette dernière sortie a fait couler beaucoup d’encre, et une pétition initiée par des sympathisants de l’extrême droite a recueilli 24 000 signatures appelant à interdire le « parti Islam ». Ces déclarations tranchent avec le discours policé formulé pendant la campagne électorale [18] et certains observateurs n’ont pas hésité à parler de trahison de l’électorat. La position de M. Delruelle est la suivante : « En Belgique, on n’interdit pas un parti politique, il n’y a pas de système d’interdiction a priori des partis politiques (…) ce qu’il faut, c’est regarder les initiatives et déclarations de ce parti.. ». On ne peut donc pas interdire un parti sur base de simple présomptions, « il est évident que si, se prévalant de son programme, ce parti incite à discriminer par exemple les homosexuels, les femmes ou les non-musulmans, à ce moment-là il y a incitation à la discrimination ou à la haine, dans ce cas-là le Centre interviendra parce que c’est contraire à la loi ». Force est de constater que les élus « ISLAM » tiennent, pour l’instant, des propos qui, à mon avis, ne les font pas tomber sous le coup de la loi. De toute façon, laissons au juge le soin de trancher dans les plaintes éventuelles et concentrons-nous sur l’analyse du discours des meneurs d’« ISLAM » pour comprendre ses fondements et ses risques potentiels pour la société.

Transplantation d’enjeux globaux exogènes en Belgique

Les élus « ISLAM » adoptent une posture tantôt prudente, tantôt maladroite. Conscients qu’ils sont sous les feux des projecteurs, ils s’avancent en toute prudence. Ils disent se soumettre aux lois du peuple belge, lesquelles sont appelées à évoluer (quand « ISLAM » sera majoritaire en Belgique ?). Ils tiennent des propos habiles sur la question des relations amoureuses et conjugales entre partenaires de même sexe, et se disent « tolérants » à l’égard des non-musulmans. Les termes « charia », « Etat islamique » ne sont pas employés dans la conférence de presse, mais ils le seront largement dans les déclarations accordées aux médias dans les jours qui suivent. Ainsi M. Ahrouch déclarait à Télé- Bruxelles : « (…) à long terme selon moi, quand les gens vont prendre conscience que la loi islamique est bénéfique pour le peuple belge, je pense que plus tard on s’acheminera vers un Etat islamique… tout simplement ». Dans d’autres médias, la volonté d’instaurer la « charia » est clairement exprimée tantôt en utilisant le registre de la lutte : « Je suis pour la Charia… C’est un combat de longue haleine qui prendra des décennies voire un siècle mais le mouvement est lancé »[19], tantôt en s’accompagnant de sinistres formules: « Nous voulons expliquer la loi de Dieu et si le peuple le désire, nous voulons instaurer la charia à la suite d’un referendum dans 10-15 ou 20 ans. Bien sûr, à l’heure actuelle, il est trop tôt. La société n’est pas prête. On devrait couper trop de mains »[20]. Cette dernière boutade laisse perplexe. Annoncée sur un ton ironique, elle nous force à la spéculation. Si M. Ahrouch déclare ouvertement son désir de faire de la Belgique un Etat islamique à moyen terme, où la loi islamique[21] qu’il assimile à la « charia » devrait être appliquée, il ne donne aucun contenu « sérieux » à ces concepts. J’ignore pourquoi les journalistes n’ont jamais demandé à M. Ahrouch d’expliciter sa vision de l’Etat islamique ou de la « charia » (en tout cas cela n'a pas été rendu public), mais les déclarations publiques de la liste « ISLAM » montrent que ce groupe constitue une émanation de l’islam politique global, qui essaie de se frayer un chemin dans le paysage politique local. Le résultat est la transplantation de concepts étrangers à la culture locale (Etat islamique, charia) forgés dans d’autres contextes historiques marqués par des enjeux politico-religieux qui ne concernent nullement la Belgique[22]. À mon avis, faute de plus d’informations, l’on ne peut tirer d’autre conclusion que l’ancrage d’ « ISLAM » dans la matrice de l’islam politique. Ce n’est qu’en ayant un éclairage sur la conception qu’ils se font de l’Etat islamique et de la « charia » que l’on pourra mieux épingler le type de « fondamentalisme » dont ils sont porteurs et le degré de nuisance éventuelle de leur programme pour la démocratie belge.

Parce qu’il tente de « rassurer » l’opinion publique majoritaire tout en cherchant à se vendre auprès de l’électeur musulman, le discours de « ISLAM » manque de cohérence. D’un côté, il y a l’annonce de l’universalité de l’islam et de l’ouverture à l’altérité ; de l’autre, il y a l’essentialisation de la religion musulmane ( il n’y aurait que les considérations religieuses qui comptent pour les musulmans) accompagnée d’exclusion (ʺce sont nous les vrais musulmans, les élus des autres partis sont des hypocritesʺ) dont le résultat, si ce n’est le but, est d’opérer une ségrégation intra-communautaire : il y aurait les élus « bons musulmans » qui s’affranchissent de leur « état-major » politique pour rejoindre « ISLAM », et les « faux musulmans » qui acceptent de rester dans des partis qui les utilisent comme attrape-voix sans jamais leur donner une vraie liberté d’expression. D’un côté, il y a l’annonce du respect de la séparation de la religion et de l’Etat ; de l’autre, il y a condamnation des élus musulmans engagés dans les partis politiques « laïques » et l’annonce de la volonté d’instaurer un « Etat islamique ». Tout porte à croire qu’ « ISLAM » tente, maladroitement, de récupérer les déceptions d’une partie des musulmans de Belgique en instrumentalisant la religion pour des raisons électoralistes [23].

3 – Au-delà du constat

Reconnaître l’échec

Sur le plan politique, les meneurs d’« ISLAM » ont montré leur capacité à s’allier avec d’autres acteurs de l’islam politique en Belgique[24]. Toutefois, leur appartenance supposée au chiisme, la désapprobation d’une partie des musulmans belges de ce qu’ils considèrent comme une usurpation du terme « islam » par ce parti, sont des facteurs qui, à mon sens, minimisent leurs chances de percer dans l’immédiat même auprès des plus conservateurs. Leur discours pourrait séduire, à terme, une partie des musulmans de Belgique, fragilisés par la relégation sociale, et plus facilement accessibles grâce à la couverture médiatique qu’offriront les médias à « ISLAM ». Eu égard à leur faible poids politique, ils risquent davantage d’alimenter l’extrême droite, la crispation autour de l’islam, et de nuire au vivre ensemble que de faire un raz-de-marée électoral.

L’éclosion de ce genre de formation est le signe d’un double échec et d’une double exclusion. C’est d’abord la manifestation de l’échec de la société belge à intégrer[25] l’une de ses composantes. Relégués socialement, quantité de musulmans sont déçus par les partis traditionnels démocratiques qui peinent à prendre la mesure des enjeux que pose la sédentarisation de l’islam et à se donner les moyens d’accompagner cette implémentation dans la douceur. Cette partie de l’électorat risque d’être captée par des groupes comme « ISLAM », même si l’analyse du « vote islamique » montre plutôt la timidité et la stabilité de ce genre de vote. Le plus grand exploit de la liste « ISLAM » est d’avoir pu accéder aux médias, et c’est par ce biais que ce groupe sera le plus préjudiciable à la cohésion sociale et au « vivre ensemble ». Ses déclarations publiques, qui risquent de continuer à être largement relayées dans les médias, ne feront qu’alimenter les peurs, les angoisses et les crispations d’une partie de la société belge, et accentuer ainsi « le rejet de l’islam ». La survivance de ce genre de groupe témoigne également de l’échec des institutions, des leaders, des mosquées et de l’associatif musulmans à « fédérer » les musulmans et à proposer un discours à la fois universel, inclusif et rassembleur ancré dans l’environnement local. Or ceci ne peut se réaliser qu’en limitant l’importation d’émanations de l’islam politique produites par des contextes étrangers. Parce qu’il est d’implémentation récente, que certaines de ses manifestations perturbent l’uniformité de l’espace symbolique et que certaines personnes s’en réclamant en arrivent à des dérives, l’islam représente un enjeu pour la société belge, tantôt surestimé, tantôt sous-estimé[26]. Quoi qu’il en soit, l’islam n’est assurément pas l’explication exclusive des changements qui affectent le monde musulman. D'autre part, les aspirations de la masse de musulmans d’ici et d’ailleurs, même lorsqu’elles s’enveloppent dans des coquilles religieuses, ont surtout trait à la liberté et à la justice sociale.

Sans tomber dans l’interdiction ou le laxisme, engager le débat

Faut-il donc chercher à interdire « le parti ISLAM » ? Non. Faut-il mettre un cordon sanitaire « intra-communautaire »[27] autour de ce « parti » ? Non plus, ce serait contreproductif. Si l’idée est séduisante en ce sens qu’elle montre une prise de distance par rapport à ce genre de groupe, elle ne me semble pas judicieuse pour autant. Taxer ce groupe d’« extrême droite » tout comme on qualifie les membres de Sharia4belgium d’hurluberlus méprisables est, me semble-t-il, une mauvaise stratégie. Cela revient, au demeurant, à se dédouaner de la responsabilité, partagée par tous, dans la naissance et la survivance de ces groupes. Rejeter purement et simplement ces groupes ne les affaiblira pas. Cela leur donnera, au contraire, de bons arguments dans leur rhétorique victimaire : « Vous voyez, ce sont de mauvais musulmans qui s’allient aux mécréants et qui ne veulent pas que la loi de Dieu soit appliquée ! ».

Mais restons lucides, on ne peut se contenter d’une analyse froide de ce genre de groupe sans engager une réflexion plus large sur la façon de réduire leur influence. La frontière entre « servir la communauté » et l’instrumentaliser est loin d’être étanche. Au moment où les musulmans de Belgique sont appelés à relever un défi majeur, celui de penser les conditions d’une insertion sereine et constructive en Belgique, l’appel à la « charia » et à l’« Etat islamique » nuit aux musulmans et ne les sert aucunement. Cela participe davantage de manœuvres électoralistes que de la volonté de répondre aux vraies aspirations des musulmans. Car si nombre de ces derniers sont conscients de la domination qui pèse sur eux, du racisme et des discriminations dont ils sont l’objet, leur souci est moins de transformer la Belgique en un Etat islamique que d’être reconnus comme citoyens à part entière, traités équitablement, et de participer avec les autres composantes de la société à la construction d’un avenir meilleur.

[1] Emission en date du 06/11/2012 qui avait pour titre : « Faut-il interdire un parti comme Islam ? ».

[2] Dans ce texte, je mets le mot charia entre guillemets parce que le sens commun que prend ce terme est, de nos jours, sémantiquement brouillé.

[3] Pour nombre de jurisconsultes classiques: « La charia vise à réaliser le bien commun. Elle est justice, bonté, recherche du bien commun et sagesse. Toute déduction théologique qui ne répond pas à l’un de ces quatre principes ne fait pas partie de la charia, fût-elle le résultat d’un ijtihad» (Ibn al- Qayyim, I‘lâm al- Muwaqqi‘în ‘An Rabb al‘âlamîn, Dâr al- Jayl, 1973, t.3, p.3).

[4] Ce sont les réformistes de la Nahda (fin du 19 ème siècle – début du 20 ème) qui ont amorcé un tournant qui rompt avec l’approche classique. L’ijtihad a cessé d’être la recherche d’une connaissance d’une règle juridique (al-Ghazâlî), ou d’une « opinion (Zann) sur quelque chose » à partir des « règles conformes à la charia » (al- Amidi). Il s’est transformé avec M. Abduh (1849 – 1905), et surtout R. Rida (1865 – 1935) en l’effort du savant pour fournir, avec des preuves tirées directement du Coran et de la Sunna – et non des productions normatives des écoles juridiques classiques- non pas son opinion à propos de la loi de Dieu, mais la loi de Dieu elle-même (R. Gleave, « la charia dans l’histoire », in B. Dupret (dir) « La charia aujourd’hui, usages de la référence au droit islamique », Paris, La Découverte, coll. « Recherches », 2012, pp. 23-34). La rupture sera plus nette avec l’émergence des différents courants de l’islam politique.

[5] Dans la pensée chiite moderne, le cadre classique a été maintenu. Ce sont les références Mujtahids qui dictent les normes, leur approche s’inscrivant dans la logique de l’« opinion ».

[6] De leur côté, en tant que construction sociale, les normes juridiques sont situées dans le temps et dans l’espace, elles sont donc sujettes au changement.

[7] Le penseur contemporain iranien Abdulkarim Soroush, l’une des figures de proue de ce courant, en donne un aperçu succinct dans ces lignes : « Il appartient à nous, les intellectuels du Tiers-Monde, de rendre les textes saints compatibles à la modernité… Tout simplement en essayant d’imaginer ce que seraient les prises de position du Prophète s’il devait revenir sur terre pour vivre parmi nous. Il saurait, lui, faire la distinction entre les principes fondamentaux du Coran, très peu nombreux, et la foule de jugements conjoncturels qui correspondaient, il y a quatorze siècles, à une société bien différente de la nôtre », Mottaghi, M « Soroush, un itinéraire intellectuel », in Mervin S. (dir), Les Mondes chiites et l’Iran, Karthala, Paris, p. 357 – 380.

[8] Le monde chiite suit son propre itinéraire historique. Mais il existe des connexions et des ressemblances avec son pendant sunnite. Si la prégnance du système des Mujtahids a permis de garder une filiation directe avec l’approche classique, les ijtihads fournis sont à plusieurs égards semblables aux productions de la pensée traditionaliste sunnite moderne. La République islamique instaurée suite à la révolution de 1979 sera totalitaire. En parallèle avec la réislamisation de la société iranienne, un courant de pensée réformiste propose des solutions alternatives à l’Etat islamique.

[9] B. Dupret, op. cit. p.14.

[10] La « charia » ne peut être réduite aux châtiments corporels qui sont régulés par le fiqh, la normativité islamique. Si ces châtiments sont considérés comme envisageables dans le fiqh, ce n’est qu’à titre de peine maximale que le juge peut appliquer ou non, selon l’effet qu’il en escompte sur l’état du « contrevenant ». Avant de couper des mains (puisque la « charia » est souvent réduite à cela), bien des possibilités sont envisageables, et le juge donnera la priorité aux peines les plus légères avant de songer aux plus lourdes.

[11] Qui n’est ni justice, ni bonté, ni recherche du bien commun, ni sagesse…

[12] On l’a dit, ceux qui appellent à l’application de la « charia » en ont généralement la perception la plus rétrograde.

[15] Quitte à user de malhonnêteté. Par exemple, M. Ahrouch a allégué que Farida Tahar, candidate sur la liste du Bourgmestre à Molenbeek, allait retirer son foulard si jamais elle était élue, ce qui est totalement fallacieux.

[16] Cet islam imaginaire, abstrait et ahistorique.

[17] Nous retrouvons ce concept de « globalité » « Shumûliyya » aussi bien chez les sunnites que chez les chiites modernes. Par exemple, Muhammad b. al- Mahdî Al- Shîrâzî (1928 – 2001), l’un des « savants- référence » chiites (Marji‘), cite 40 domaines que l’islam embrasse, allant du dogme à l’universalité, en passant par l’industrie, l’agronomie, la conquête de l’espace, le travail, etc (voir al- Shî‘a wal- Sharî‘a, Al- Shîrâzî, site internet : http://alshirazi.com).

[18] « Je suis pour la séparation du pouvoir religieux et du pouvoir politique » annonçait M. Ahrouch dans une interview accordée à « observations citoyennes » pendant la campagne électorale http://www.youtube.com/watch?v=rFE1RIuDiPU.

[19]http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-parti-islam-espere-que-la-belgique-devienne-un-jour-un-etat-islamique?id=7865358

[21] Qu’il a l’audace de nommer « loi de Dieu », s’arrogeant le droit de qualifier de loi divine des « opinions » à l’égard de ce que la loi de Dieu pourrait être.

[22] L’usage politique du religieux en terre musulmane parait moins cynique parce qu’il mobilise un cadre de référence endogène. La liste « ISLAM » réfère ses déclarations à des conceptions méconnues, sinon rejetées par le commun des Belges.

[23] En principe, agir par calcul politique ne contredit pas le fait d’être convaincu par la justesse (religieuse en l’occurrence) d’une demande. Mais pour aspirer à une réussite, il faut un minimum de croyance partagée en la légitimité de cette demande, ce qui n’est nullement le cas en ce qui concerne les grands desseins d’« ISLAM ».

[24] Alliance avec Abdullah Bastin en 2009 pour les élections législatives. Sollicitations de quelques acteurs de la région liégeoise pour les élections de 2014.

[25] Dans le sens sociologique premier du terme, celui de Durkheim.

[26] Finalement, une part insignifiante de musulmans bruxellois a voté pour la liste « ISLAM ». Les musulmans de Belgique votent surtout sur base de considérations ethniques et socioéconomiques, mais aussi en fonction de leur âge, sexe et leur capital scolaire (voir F. Zibouh , La participation politique des élus d'origine maghrébine. Élections régionales bruxelloises et stratégies électorales, Academia 2010). L’individualisation et la privatisation du référent islamique en est pour quelque chose. D’ailleurs, beaucoup se définissent davantage en fonction de leur origine ethnique que de leur appartenance religieuse (voir Y Lamghari, « l’islam en entreprise » Academia, 2012).

[27] Comme suggéré par le collectif « Musulmans progressistes » dans leur communiqué du 7 novembre 2012.

Que les sceptiques se rassurent, il n’est nullement question d’en finir avec la diversité. Don quichotte a déjà essayé avec les moulins à vent et cela n’a pas marché : mission impossible ! Par contre, il est possible et même souhaitable d’en finir avec une certaine idée de la diversité.

Certains usages du terme diversité seraient amusants si ce concept aux contours flous ne se retrouvait pas inscrit dans le langage juridique, sans jamais être défini, et dans le langage managérial et communicationnel sans qu'il soit questionné.

Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde disait Camus. Mal définir les concepts, c’est mal saisir la réalité qu’ils tentent de cerner, et c’est prendre le risque de poser des choix, des politiques, des pratiques au mieux inutiles, au pire contre-productifs.

Pour appréhender la notion de diversité, il est nécessaire de faire un détour par le concept d’identité - ou un retour plutôt, ce qui revient finalement au même. Car les deux concepts sont intimement liés et c’est là que tout commence.

Toute identité est une construction. Pour construire son identité, tout humain a besoin d’opérer un double regard : l’un tourné vers son miroir propre et l’autre vers son environnement. C’est ainsi qu’il se forge une idée de lui-même par contraste entre son reflet, - unique/identique et la multitude, -infinie/différente. Imaginons un instant qu’il se trouve seul au monde ou qu’il ne voit autour de lui que des copies identiques. Il aurait de la peine à s’attribuer des caractéristiques propres. Il serait incapable de percevoir sa singularité, ses ressemblances et ses différences avec un autrui qui ne serait qu’une pâle copie de lui-même. La multitude et la différence sont de toute évidence nécessaires pour que l’humain puisse prendre conscience autant de sa singularité que de ce qu’il a en commun avec l’altérité. L’on peut conclure que la diversité est une condition nécessaire à la construction de l’identité. Autrement dit, il n'y a d'identité que parce qu'il y a diversité.

L'on peut également conclure que l'identité se contruisant dans un contexte social, elle en porte la marque. L'individu construit son identité en se frottant à un contexte fait de normes, valeurs, codes, interdits, tabous, injonctions implicites et explicites de toutes sortes, plus ou moins souples, plus ou moins négociables. Les différentes stratégies identitaires qui permettent à l'être de concilier tous les morceaux de son être, de son identité, qui lui permettent de rapprocher le plus possible son être, son paraître, ses aspirations et son agir, toutes ces stratégient se jouent dans un terrain culturellement, politiquement et socialement situé.

La diversité n’est rien d’autre qu’une situation de fait, celle de la société humaine faite d’un agrégat d’êtres humains semblables sur certains aspects et différents sur d’autres. Elle porte sur toutes les caractéristiques qui font l’être humain : son sexe, genre, orientation sexuelle, âge, état civil, situation sociale, professionnelle, état de santé, fortune, origine, sa religion, langue etc. La liste n’est pas exhaustive. La diversité, c'est tout cela à la fois. La diversité, c'est nous tous.

Assimiler diversité et altérité, c’est du coup un peu confondre les choses. C’est dans ce travers que tombe une certaine conception en vogue, qui laisse entendre que la diversité, c’est l’Autre. Or comme parmi les Autres, il y a forcément autre et autre, il faut bien, pour ne pas se compliquer la vie, faire un tri parmi tous les autres qui existent. C’est ainsi que commence la distinction, puis la hiérarchie entre les très autres, les moyennement autres et les pas très autres que cela (mais autres quand même). Ainsi est écarté rapidement le fait qu’on est toujours l’Autre de quelqu’un d’autre, que ce soit sur un plan ou sur un autre et que la diversité est la somme de tous ces êtres, à la fois semblables et différents les uns des autres.